크게

| 외국어 표기 | Physiologie(독일어), Physiologie(프랑스어), 生理學(한자) |

|---|

목차

1. 개념 및 정의

1) 생리학의 정의

생물을 대상으로 하는 학문을 생물학(生物學, biology)이라 하고, 이는 다시 생물의 모양과 구조에 조금 더 관심을 가지는 형태학(morphology)과 기능에 조금 더 관심을 가지는 학문으로 나뉜다. 전자에는 세포학(cytology), 조직학(組織學, histology), 해부학(解剖學, anatomy) 등이 있으며, 후자에는 생리학(生理學, physiology), 생화학(生化學, biochemistry), 약리학(藥理學, pharmacology) 등이 있다.

생리학의 영어 학문명인 physiology는 자연을 뜻하는 physis와 학문을 뜻하는 logos에서 따왔다. 즉 생리학은 자연(nature)의 대상인 생물(living body)에 대한 학문이라는 뜻으로, 광의의 생리학은 원래 현재의 형태학, 생화학, 약리학 등을 모두 아우르는 말이었다. 그러나 현재의 생리학의 의미는 생명체의 기능에 초점을 맞추고 있으며, 그중 주로 물리적인 부분을 다루는 생물물리학(biophysics)라 할 수 있겠다.

2) 생리학의 분류

생물체는 세포(cell)로 구성되어 있고, 고등 생물에서는 발생학적으로 비슷한 기원을 가진 세포들이 일련의 기능을 위해 뭉쳐있는 것을 조직(tissue)라고 한다. 이러한 조직에는 상피조직(epithelial tissue), 결합조직(connective tissue), 근육조직(muscular tissue), 신경조직(nervous tissue) 등이 있다. 또 여러 종류의 조직들이 모여 더욱 차원 높은 기능을 하는 것을 기관(organ)이라고 하며, 일련의 기능을 위해 협동하여 작용하는 기관들의 모임을 계통(system)이라고 한다.

기관과 계통 등 차원 높은 구성물들의 기능을 분석하다 보면 결국 조직 및 세포 기능에 대한 연구로 환원되지만, 기관 및 계통의 기능은 세포나 조직 기능의 단순한 총화는 아니다. 오히려 하위의 각 기능들이 조화 및 협력을 이루어 더 높은 단계의 기능을 찾아볼 수 있다. 따라서, 어떠한 구조물의 기능을 연구하느냐에 따라, 기관 또는 계통의 특수한 기능을 연구하는 기관생리학(organ physiology)과 세포 또는 조직의 기능을 연구하는 세포생리학(細胞生理學, cell physiology), 그리고 인체구조의 일반적 특성을 기능별로 연구하는 일반생리학(general physiology) 등으로 나누어 볼 수 있다. 이러한 분류는 절대적인 것이 아니며 학자들의 편의에 의한 것으로 각 학문 간의 경계는 명확하지 않다.

생리학을 연구대상에 따라 분류하자면 식물을 연구하는 식물생리학(plant physiology), 동물을 연구하는 동물생리학(animal physiology), 미생물을 연구하는 세균생리학(bacterial physiology), 바이러스생리학(viral physiology), 그리고 인체를 연구하는 인체생리학(human physiology) 또는 의학생리학(medical physiology) 등으로 나누어 볼 수 있다.

우리나라의 경우 1999년도 대한의학회에서 발행한 의과대학 기초의학 편 학습목표에 의하면 생리학을 크게 14가지 분야(장)로 분류하고 각 분야의 세부항목을 제시하고 각각에 대한 학습 목표를 제시하였다. 세부적인 내용은 다음과 같다.1)

제1장 일반생리: 물질이동, 흥분성 세포, 시냅스, 근수축

제2장 혈액생리

제3장 순환생리: 심장, 맥관계

제4장 호흡생리

제5장 체액 및 신장생리

제6장 산-염기 생리

제7장 소화생리

제8장 에너지 대사 및 체온조절

제9장 내분비생리

제10장 운동생리 및 환경생리

제11장 운동신경생리

제12장 감각신경생리: 체성감각, 특수감각

제13장 자율신경계, 시상하부 및 변연계

제14장 뇌의 고등 기능

우리나라 한국학술진흥재단의 연구분야 분류에 의한 생리학의 분류에서는 생리학을 크게 8개 소분류 항목 즉, ‘이온통로 및 운반체생리학, 세포생리학, 분자생리학, 계통생리학(系統生理學), 통합생리학, 병태생리학(病態生理學, pothological physiology), 피지옴(physiome), 기타생리학’으로 나누어 분류하고 있다.

2. 생리학의 역사

생리학의 역사는 먼 그리스 시대에서 시작된다. 히포크라테스(Hippocrates) 의학 학교에서 나온 문헌인 De natura homonis에서 생리학에 관한 내용들을 찾아볼 수 있으며, 그것은 고대 그리스인들이 가졌던 4체액설(humoral theory)에 관한 내용이다. 아리스토텔레스(Aristoteles, BC 384~322)는 인간의 구조물들은 목적에 맞게 만들어졌으며, 그러므로 구조와 모양을 통해 그 목적을 추론할 수 있다는 생각인 합목적론(teleology)을 믿었다. 고대 그리스인의 4체액설과 합목적론은 오랜 기간 동안 인류 생리학사에 영향을 미쳐 합리적인 생리학의 발전에 걸림돌이 되기도 하였다.

15세기경, 유럽에서 해부학이 발달하였다. 그러나 이때는 형태를 보는 해부학과 기능을 보는 생리학의 경계가 명확하지 않은 시기로, 해부학의 발전이 곧 생리학의 발전에 영향을 미칠 수 있던 시기라 할 수 있다.

17세기 윌리엄 하비(William Harvey, 1578~1657)는 그의 저서 『동물의 심장 운동과 혈액순환(Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus)』에서 그 이전에 클라우디오스 갈레노스(Claudios Galenos, 129~199)로부터 시작한 ‘혈액파도설(tidal theory)’을 부정하고 ‘혈액순환론’을 주장하였다. 이 책에 적혀진, 혈액의 순환에 관한 내용을 현재 생리학의 시초라고 보고 있다. 윌리엄 하비는 당시 그는 여러 가지 실험으로 혈액순환론을 주장하였으나 당시 인정받지는 못하였으며 심지어 스승인 히에로니무스 파브리치우스(Hieronymus Fabricius, 1537~1619)도 그를 인정하지 않았다.

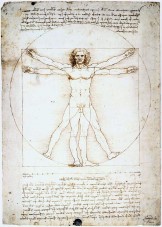

레오나르도 다빈치(Leonardo da Vinci, 1452~1519)는 미술가였지만 한 명의 생리학자이기도 하였다. 레오나르도 다빈치는 몸의 모든 부분에서의 운동을 연구하고 이를 그림으로 남겼다. 그는 몸의 구조에 관심이 많았던 해부학자이기도 하였으며, 그의 초기 신체 그림은 주로 모양에 중심을 맞춘 해부학 그림이었으나, 뒤에는 자연 그대로의 모양이 아니라 그것의 기능을 나타내는 그림을 많이 그려 그의 생리학자로서의 면모를 보여주었다.

덴마크인인 니콜라우스 스테노(Nicolaus Steno, 1638~1686)는 귀밑 침샘(parotid gland)에서 입안으로 침을 분비하는 관을 양과 개, 도끼 등에서 발견하였다. 현재도 그 구조물의 이름은 Stensen’s duct라 이름 붙여져 있다.

안톤 판 레이우엔훅(Antonie van Leeuwenhoek, 1632~1723)은 자신이 직접 갈아만든 500여 개 이상의 렌즈로 각종 미생물, 사람몸의 구조를 관찰하였으며, 그중 모세혈관에서 혈액의 순환을 관찰하였다. 이는 이전에 윌리엄 하비의 이론을 뒷받침할 수 있는 또 다른 근거가 되었다.

18세기부터 19세기 중반까지는 생리학의 암흑기였다. 19세기 중반 이후 등장한 루돌프 피르호(Rudolf Virchow, 1821~1902)와 카를 루트비히(Karl Ludwig, 1816~1895)는 생리학 발전을 이끌었다. 특히 독일의 생리학자 카를 루트비히는 소변의 생성과정에 대해 연구하였으며, 특히 침샘에서 침이 분비되는 과정과 분비를 일으키는 요소에 대한 연구를 진행하였다. 또한 혈압의 변화에 대해 연구한 바 있다. 그는 그의 연구한 내용뿐만 아니라 연구를 하기 위한 실험 방법 또한 후세 생리학자들에게 큰 영향을 끼쳤다.

3. 생리학의 주요 개념

1) 생명의 특성

생명체를 어떻게 정의할 수 있을까에 대해서는 인류 역사 이래 많은 의문을 가지고 연구해왔지만 명확한 해답은 나와있지 않다. 그러나 현재까지 인류가 생명에 대해 연구해온 결과를 바탕으로 다음과 같은 특성이 있음을 알아내었으며, 이는 생리학의 주요 연구주제가 된다.

(1) 신진대사(metabolism)

생물은 살기 위해 주위 환경으로부터 물질(substance)를 얻고, 체내에서 분해 및 합성을 통해 대사 활동을 한다. 이를 각각 이화작용(catabolism)과 동화작용(anabolism)이라 한다. 이러한 작용들의 부산물은 생명에 필요한 열, 영양분 등이며, 이러한 작용이 끊기게 되면 생물체는 살아남을 수 없다.

(2) 성장(growth)

생물체는 대사를 통해서 만들어진 물질의 전부를 소모하는 것이 아니라, 일부는 필수적인 생명활동에 소비하고, 나머지 일부는 자신의 몸을 키워나가는데 사용한다. 그리고 남은 에너지는 나중에 다시 쓰기 위해 저장하기도 한다. 이러한 성장은 세포분열을 통하여 세포수를 늘리거나 세포의 크기를 늘리는 방법을 통해 얻어지는데 이를 성장이라 한다.

(3) 번식(reproduction)

모든 생물은 살아가다 일정 시기에 이르면 자신과 똑같은 자손을 남기려는 본능이 있다. 무성생식과 유성생식 등의 생식 과정을 통해 종족을 유지하며, 자신의 유전자를 다음 세대에 남겨 생명의 기본 구조를 계승한다.

(4) 적응(adoptation)

생물은 환경(물리적, 화학적, 생물학적)에 둘러싸여 살아가기 때문에, 환경의 변화에 적응하지 못한다면 살아남을 수 없다. 생물은 이러한 변화에 대응하기 위해 알맞은 형태로 자신의 신체를 바꾸거나, 기능을 조절한다. 이러한 생물의 변화는 장기간 번식을 통해 고착화되며 어떠한 종족이 이렇게 변화하는 과정을 진화(evolution)라 한다.

(5) 유기성(organization)

생명체의 구조는 매우 복잡하며, 수많은 물질들로 이루어져 있다. 이러한 구조는 서로 긴밀하게 연결되어있고 서로 협조하고 있는데 이를 생명체의 유기성이라 한다. 너무도 많은 구조물들과 수많은 물질들이 서로 연결되어있어 이를 전부 이해하기 위해서는 생명체에 대한 방대한 지식이 필요하며, 지금 현재도 이를 위한 인류의 노력은 계속되고 있다.

(6) 반응(response)

생명체는 내적 및 외적 자극(internal or external stimuli)을 받아들이고, 그에 맞게 반응한다. 이러한 행위는 의식적으로 이루어지기도 하고 무의식적으로 이루어지기도 하며, 특히 위험에 대한 무의식적인 반응은 생명체의 생명을 지키는데 큰 도움이 되기도 한다.

2) 생체항상성

생체항상성(homeostasis)은 생리학에서 매우 중요한 개념이며, 위에서 언급하였던 생명체의 특징에 분류될 수도 있지만, 생명체의 특성 모두를 아우르는 개념으로도 사용할 수 있다.

생체항상성의 기본 개념은 일정하게 조절한다는 것이다. 생체활동에서 일어나는 모든 현상은 생체항상성을 유지하려는 기전들에 의해 조절되어 일정한 수준을 유지한다. 사람의 심박수를 예로 들어보자. 사람의 정상 심박수는 60회에서 100회 사이이며, 60회보다 느리게 뛸 때를 서맥(bradycardia), 100회보다 빠르게 뛸 때를 빈맥(tachycardia)이라 한다.

서맥과 빈맥이 오래 비정상적으로 지속되게 되면 심장에 무리를 줄 수도 있으며, 심한 경우는 서맥이 오래 지속될 경우 의식소실을, 빈맥이 오래 지속될 경우 심부전(heart failure)을 일으킬 수도 있다. 정상적인 사람의 경우 매우 깊게 잠들어 있다거나, 놀래거나 운동을 한 경우가 아닌 경우 정상 심박수를 유지하며, 잠이 깨거나 운동이 끝나면 정상 심박수에서 벗어났던 심박수가 다시 정상 심박수 범위 내로 돌아오는데 이 또한 수많은 기전들에 의해 조절되는 것이다.

다른 예를 들어보자. 인체의 혈압을 조절하는 인자는 너무도 많다. 그러나 그중 교감신경계(sympathetic nerve system)와 부교감신경계(parasympathetic nerve system)를 중심으로 살펴보자. 인체의 혈압은 대개 수축기 120mmHg, 이완기 80mmHg의 근방에 위치하는 것이 정상이다. 만약, 혈압이 너무 올라 정상치에서 벗어난 경우, 부교감신경계가 혈압을 낮추기 위해 작용하기 시작한다. 이 부교감신경계는 혈관의 긴장상태를 낮추고(혈관을 이완), 심장을 천천히 뛰게 하며, 말초혈관계로의 혈류를 높여서 전체적인 혈압을 낮춘다.

반대로 혈압이 너무 낮아진 경우 교감신경계가 활성화되어 혈관의 긴장을 높이고, 심장을 빨리 뛰게 하며, 말초혈관계의 혈류를 중추로 불러들여 혈압을 높이게 된다. 이러한 교감신경계와 부교감신경계, 그리고 여기서 언급하지 않은 여러 가지 인자들에 의해 인체의 혈압은 절묘하게 정상치 근방에서 조절되는 것이다.

다시 생체항상성에 대해 정리하자면, 생명체의 모든 현상은, 그 현상에 영향을 미치는 요인들(신경, 호르몬, 전달물질 등)에 의해 조절되며, 생명체가 정상적으로 살아갈 수 있는 범위 내로 항상 유지하려 한다는 것이다. 앞에서 언급하였던 생명의 특성들은 전부 이 생체항상성을 유지하기 위한 수단이자, 더 나아가 생명을 유지하게 하는 수단으로 볼 수 있는 것이다.

3) 생리학의 목적

생리학의 목적은 한 개체가 나타내는 생명현상의 기전을 명확하게 규명하는데 있다. 이를 위해 생명체의 가장 기본 단위인 세포(cell)와 조직(tissue) 단계의 기전을 먼저 규명하는 세포생리학 등의 발전이 이루어졌다. 그 이후 기관(organ)과 계통(system)의 차원에서 기전을 연구하였으며, 이제는 그것을 뛰어넘어 전체를 통합해서 생명체의 기전을 밝히고 있다.

4. 주요 용어 및 관련 직업군

1) 주요 용어

생체항상성: 생명체가 환경에 적응하고 생명을 유지하기 위해 신경계와 전달물질, 호르몬 등의 방법으로 생체 내의 환경을 일정하게 유지하는 현상

2) 관련 직업군

생리학자: 생리학자는 의과대학 또는 수의과대학, 자연과학대학, 생명과학대학 등에서 연구 및 강의를 하는 교수의 길이 대표적이다. 생리학자가 되기 위해서는 의학, 수의학 또는 생명공학 등 관련 학문을 전공한 후 생리학을 공부할 수 있는 의과대학이나 수의과대학, 생명과학대학의 생리학 교실에서 공부를 하는 것이 일반적이다.

참고문헌

- 이정수 외(2002년), 『인체생리학』, 도서출판 정담.

- 신문균 등 저(1997년), 『인체생리학』, 현문사.

- N. Westerhof(August 2011), A short history of physiology, Acta Physiologica, Volume 202, Issue 4, pages 601603.

각주

- 1)

출처

제공처 정보

저자 신상엽 의사

'(NAMGUNGEUN)' 카테고리의 다른 글

| 텍스트 마이닝 Text Mining (0) | 2017.11.27 |

|---|---|

| 공학입문 공학설계중심의 (0) | 2017.11.27 |

| 발달정신병리학 (Developmental Psychopathology) (0) | 2017.11.27 |

| 한신대학교 박학사 (0) | 2017.11.27 |

| 기계설계, 동역학/소음/진동, 열/에너지공학, 열전달/유체역학, 재료/생산공학, 제어계측/로봇공학 (0) | 2017.11.26 |